|

A1.月の表面には「クレーター」とよばれる,おわん形にヘこんだ地形が無数にあります。

その大きさは直径にして1000キロという巨大なものから,10万分の1ミリほどの目に見えない微小なものまでさまざまです。 これらのクレーターはいずれも隕石の衝突によってできたものです。 ティコ・クレーターは,そのまわりに大規模で美しい光条が広がっていることで有名です。 これは隅石の衝突で飛ぴ散った破片が,明るくみえているものです。 年代の古い地域ほど隕石の衝突に長期間さらされることになるので,クレーターの数の密度が高く,逆に新しくできた地域ほど密度が小さく表面がなめらかです。 このことを利用すると,クレーターの数の密度から,その地域の年代を知る手がかりを得ることができます。 これを「クレーター年代学」とよばれています。 |

|

| 月の表側 | 月の裏側 |

|

|

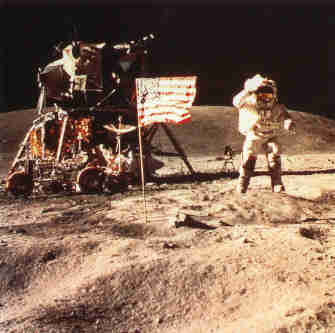

| アポロ16号が月面へ降り立った | |

|

|

| 地球との距離 (km) |

公転周期 (日) |

自転周期 (日) |

赤道半径 (km) |

質量 (地球=1) |

表面重力 (地球=1) |

平均密度 (kg/㎡) |

| 384,400 | 27.32 | 27.32 | 1,738 | 0.0123 | 0.17 | 3,340 |

月には大気がありません。その理由は大気を持つには月は小さすぎたためだと思われます。

月と太陽の距離から考えると誕生時には仮に月に大気があったとしても、次第に大気が逃げてしまったと考えられます。

大気を保つためには太陽からの距離とある程度の重力がないといけないということです。

ですから小さい衛星はほとんど大気を持っていないのですが、太陽からの距離が遠く、ある程度の大きさを持つ、土星の衛星タイタンと海王星の衛星トリトンは大気を持っています。

A3.月の表側には、海が存在するのに対し、裏側には海がなく、クレーターにおおわれています。

月の海は、実際には水があるわけではなく、火山活動により溶岩が流れ出してクレーターを埋めてできた地形です。

だから海の部分には、クレーターがあまり存在しません。

地球の海は地表の70%を占めるのに対して,月の海は17%を占めるにすぎません。

月面で最大の海は「嵐の大洋」である。これは北緯40度から南緯20度にまでおよんでいます。

月面には,地球にみられるものと似た山脈や地溝,断崖地形もみられます。

しかしこれらの地形は,地球の地形とできかたがちがっており,クレーターの形成や溶岩流に関連してできた地形だと思われます。

月の自転周期は,月が地球をまわる公転周期と一致しており,27.32日です。

このため月はいつも同じ面を地球に向けています。地球に向いている面を月の「表側」,反対側を「裏側」とよんでいます。地球から月を観測していると、たえず同じ面を向けているのですが、実は秤動と呼ばれる振動運動によってわずかながら見える面が移動していて、月面の約59%が観測できます。

これは月の自転軸が1.5424°傾いていることと、軌道離心率が0.0549であり、公転軌道が楕円であることから起こるものです。

表側と裏側では地表のようすもことなります。

表側には暗くみえる海と,クレーターでおおわれ明るくみえる高地の両方があります。一方,裏側にはほとんど海がみられません。

この原因はまだわかっていません。惑星の表面が,半球ごとにことなったようすを示すのは,火星や地球にもみられます。

このことは,惑星や衛星の形成過程と関係があるものと思われます。

月から持ち帰った岩石の年代を測定した結果によると,45億~38億年前に数・大きさともに大規模な隕石の衝突があり,月全体にたくさんのクレーターが形成されたと推測することができます。

そして38億~32億年前に大きなクレーターの内部が溶岩流によって埋められ,海ができたと推測されます。

30億年前には月は溶岩流を噴きだすような活動を終え,現在に至るまで月全体としてはゆっくり冷えつづけているものと思われます。

月の海は、実際には水があるわけではなく、火山活動により溶岩が流れ出してクレーターを埋めてできた地形です。

だから海の部分には、クレーターがあまり存在しません。

地球の海は地表の70%を占めるのに対して,月の海は17%を占めるにすぎません。

月面で最大の海は「嵐の大洋」である。これは北緯40度から南緯20度にまでおよんでいます。

月面には,地球にみられるものと似た山脈や地溝,断崖地形もみられます。

しかしこれらの地形は,地球の地形とできかたがちがっており,クレーターの形成や溶岩流に関連してできた地形だと思われます。

月の自転周期は,月が地球をまわる公転周期と一致しており,27.32日です。

このため月はいつも同じ面を地球に向けています。地球に向いている面を月の「表側」,反対側を「裏側」とよんでいます。地球から月を観測していると、たえず同じ面を向けているのですが、実は秤動と呼ばれる振動運動によってわずかながら見える面が移動していて、月面の約59%が観測できます。

これは月の自転軸が1.5424°傾いていることと、軌道離心率が0.0549であり、公転軌道が楕円であることから起こるものです。

表側と裏側では地表のようすもことなります。

表側には暗くみえる海と,クレーターでおおわれ明るくみえる高地の両方があります。一方,裏側にはほとんど海がみられません。

この原因はまだわかっていません。惑星の表面が,半球ごとにことなったようすを示すのは,火星や地球にもみられます。

このことは,惑星や衛星の形成過程と関係があるものと思われます。

月から持ち帰った岩石の年代を測定した結果によると,45億~38億年前に数・大きさともに大規模な隕石の衝突があり,月全体にたくさんのクレーターが形成されたと推測することができます。

そして38億~32億年前に大きなクレーターの内部が溶岩流によって埋められ,海ができたと推測されます。

30億年前には月は溶岩流を噴きだすような活動を終え,現在に至るまで月全体としてはゆっくり冷えつづけているものと思われます。

A4.内部の構造を探る最もよい方法は,地震波を使う方法です。それは地震波が天体の内部を伝わってくるからです。

「アポロ計画」で宇宙飛行士が設置した地震計による観測の結果から,月の裏側の地殻とマントルの構造について,次のようなことがわかりました。

深さ約60キロで地震波の速度が急に変化します。

この速度の変化は,地球の地殻とマントルの境界面で観測される変化と同じ程度です。

この深さ60キロのところが,月の裏側の地般とマントルの境界面と考えることができます。

月の裏側ではこの境界面はもっと深いところにあるらしい。

深さ500キロより深いところが,どのような構造になっているかはよくわかりません。

さまざまなデータを総合すると,深さ1200~1500キロまでマントルがつづき,その下には金属鉄を主成分とする半径200~500キロほどのコアがあるらしい。

コアが存在するかしないかという事実は,月の起源を探るうえでもだいじな問題です。

将来の探査の結果が待たれるところです。

「アポロ計画」で宇宙飛行士が設置した地震計による観測の結果から,月の裏側の地殻とマントルの構造について,次のようなことがわかりました。

深さ約60キロで地震波の速度が急に変化します。

この速度の変化は,地球の地殻とマントルの境界面で観測される変化と同じ程度です。

この深さ60キロのところが,月の裏側の地般とマントルの境界面と考えることができます。

月の裏側ではこの境界面はもっと深いところにあるらしい。

深さ500キロより深いところが,どのような構造になっているかはよくわかりません。

さまざまなデータを総合すると,深さ1200~1500キロまでマントルがつづき,その下には金属鉄を主成分とする半径200~500キロほどのコアがあるらしい。

コアが存在するかしないかという事実は,月の起源を探るうえでもだいじな問題です。

将来の探査の結果が待たれるところです。

A5.月の起源については今までに多くの仮説があり,次の四つにまとめられます。

①地球と同じようにして,地球の近くでつくられたとする「集積説(兄弟説)」,

②地球から遠心カによって飛ぴだした物質が集積してできたとする「分裂説(親子説)」,

③太陽系の別の場所でできた天体が,地球の引カによって偶然にとらえられたとする「捕獲説(他人説)」,

④地球の質量の0.14倍ほどで,火星よりいくぶん大きめの天体が、秒速約5キロほどの遼さで地球に衝突し,飛ぴ散った破片が地球周辺で合体して月になったとする「巨大衝突説(ジャイアント・インパクト説)」の四つです。

しかし月と地球の運動や,物理的な性質,化学的な組成などをすベてうまく説明できるものはなく,いまだに月の起源についての定説がないのが現状です。

これまでは月に関する物理・化学的なデータは,限られた地域のものしかありませんでした。

将来の月探査によって内部の熱流量や地震波のデータが、月全域にわたってくわしく調べられれぱ,さらに月の起源にせまることができるでしょう。

①地球と同じようにして,地球の近くでつくられたとする「集積説(兄弟説)」,

②地球から遠心カによって飛ぴだした物質が集積してできたとする「分裂説(親子説)」,

③太陽系の別の場所でできた天体が,地球の引カによって偶然にとらえられたとする「捕獲説(他人説)」,

④地球の質量の0.14倍ほどで,火星よりいくぶん大きめの天体が、秒速約5キロほどの遼さで地球に衝突し,飛ぴ散った破片が地球周辺で合体して月になったとする「巨大衝突説(ジャイアント・インパクト説)」の四つです。

しかし月と地球の運動や,物理的な性質,化学的な組成などをすベてうまく説明できるものはなく,いまだに月の起源についての定説がないのが現状です。

これまでは月に関する物理・化学的なデータは,限られた地域のものしかありませんでした。

将来の月探査によって内部の熱流量や地震波のデータが、月全域にわたってくわしく調べられれぱ,さらに月の起源にせまることができるでしょう。

| A6.これは、地球が月に対して大きな潮汐力を与えているからです。 地球にも月の引力の影響で潮の満ち引きが発生しています。 潮の満ち引きは、地球と月が互いに引き合い、距離が最も近い部分の海が月に引き寄せられ、最も遠い裏側の部分の海が離れることで発生する。 つまり月が真上に来たときと裏側に来たときに満潮になり、月が地平線にあるときに干潮になるということになる。 もちろん地形により、時間差や潮位に差があるが。 そして地球が自転しているので満潮の部分が地球上を移動していき、海底と海水が摩擦を起こして、摩擦熱により地球の自転エネルギーが減少する。だから地球の自転速度が次第に低下していくのである。 同じことが月でも行われていて、地球の強大な引力によって月の固体部分が潮汐力により変形して摩擦熱で自転エネルギーが失われてきたのである。 そして自転エネルギーが失われて地球にたえず同じ面を向けている状態になると、変形部分が移動しなくなり、自転速度と公転速度が一致したままな訳である。 ただし、地球、月とも太陽の影響を受けているので、それも計算に入れないといけない。 ただし地球が月に与える潮汐力のほうが太陽が月に与える潮汐力よりも大きいのではあるが、太陽からの潮汐力によって、月も地球も自転エネルギーはさらにすこしずつ失っている状態である。 |

|

|

|

| 図は、地球と月がお互いに引き合い、潮の満ち引きを発生させる原理である。 従来、月が潮の満ち引きの原因だとは考えられていなかった。なぜなら、月が真上に来たときに満潮になるのはわかるが逆に裏側に来たときにも満潮になる原因がわからなかったからである。 しかし、その理由はこの図でわかります。 つまり地球の裏側は、月からもっとも離れたところになり引力の影響が最も少ないので、ちょうど取り残される形になりそこも満潮となるのである。 さらに地球が自転しているので、満潮部分が移動するのである。 その際、摩擦熱により自転エネルギーを失っていくのである。この現象は、ベーリング海とアイスランド海で特に著しいといわれている。 |